シンギュラリティ:レイ・カーツワイルの未来予測と多角的な議論【徹底解説】

はじめに:シンギュラリティとは?AIが人類を超える日

シンギュラリティ(技術的特異点)とは、人工知能(AI)が人類全体の知能を凌駕し、社会に予測不能な変化をもたらす未来の時点を指します。この概念は、数々の技術予測を的中させてきた未来学者、レイ・カーツワイル氏によって広く知られるようになりました。

シンギュラリティの到来は、人類にとって希望に満ちた未来像を描く一方で、深刻な懸念も引き起こしており、現在も活発な議論が交わされています。

カーツワイル氏の予測の核心にあるのは「収穫加速の法則」です。これは、技術の進歩が線形ではなく、指数関数的に加速するという考え方です。例えば、半導体の性能向上のムーアの法則のように、一つの技術革新が次の革新をさらに加速させ、イノベーションが爆発的に進むと提唱されています。

本記事では、このシンギュラリティに関するレイ・カーツワイル氏の具体的な未来予測と、それに対する懐疑的な見解、そしてAIとの共存に向けた人類の課題と展望を詳しく解説します。

レイ・カーツワイルが描くシンギュラリティ後の世界

レイ・カーツワイル氏は、技術の指数関数的進化がもたらす、人間の能力拡張、生命の変容、そして社会の根本的な再構築を予測しています。

シンギュラリティ到来へのロードマップ:主要予測年

・2029年:AGI(汎用人工知能)の達成 AIが人間レベルの知能を獲得し、人間と区別がつかないほどの自然な対話が可能な「チューリングテスト」に合格

すると予測されています。これはシンギュラリティへの重要な通過点と位置づけられています。

・2030年代:長寿逃避速度への到達 医療技術の飛躍的な進歩により、寿命の伸びが加速し、1年経過するごとに寿命が1年以上延びる「長寿逃避速度」に

到達するとされます。理論上、これにより人類は無限の寿命を獲得する可能性が出てきます。

・2045年:シンギュラリティの到来 AIの知能が全人類の知能の総和を超え、人間の知能と機械の知能が融合する時点とされています。カーツワイル氏は、

これにより知能が10億倍に増大し、予測不可能な変革が世界にもたらされると予測しています。

カーツワイルの主要な未来予測概念

カーツワイル氏の描く未来には、革新的な技術が相互に作用し、人間と社会に深く影響を与えるという考え方があります。

・技術的変革:ロボット工学、ナノテクノロジー、仮想現実、意識のアップロード AIを搭載したロボットが複雑なタスクをこなし、ナノロボットが体内

で病気を治療。現実と見分けがつかない仮想現実空間が生まれ、さらに人間の意識をコンピュータにアップロードすることで、肉体的な死を超越する

可能性も示唆されています。

・人間の能力拡張:「ポスト・ヒューマン」への進化 脳とコンピュータを直接接続する「ブレイン・コンピュータ・インターフェース」の実現により、

人間の知的能力が飛躍的に向上すると考えられています。これにより、人類は生物学的な制約から解放され、知識やスキルの瞬時習得、さらには思考

による機械操作なども可能になると予測されています。

・社会・経済への影響:雇用の変容と新たな社会システムの構築 多くの定型業務がAIやロボットに代替されることで、大規模な雇用の喪失が懸念され

ています。これに伴い、「働かない世界」の到来も示唆されており、ベーシックインカム制度の導入など、新しい社会保障制度の構築が必要不可欠

になると考えられています。

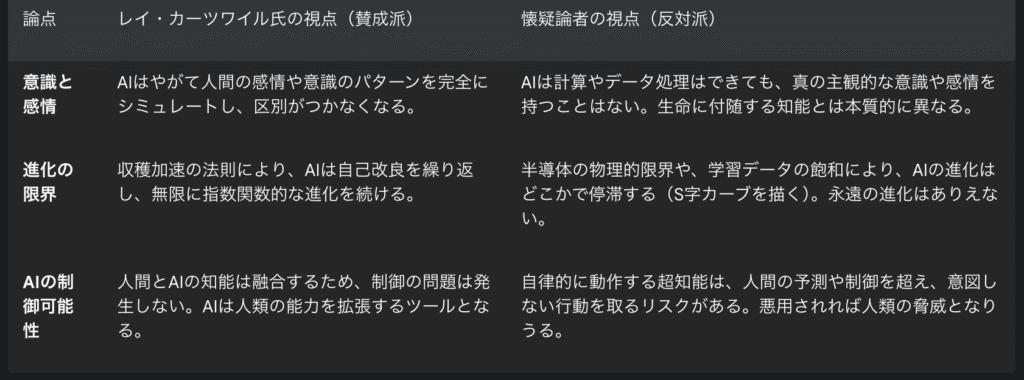

シンギュラリティ懐疑論と批判的見解:本当にAIは人類を超えるのか?

レイ・カーツワイル氏のシンギュラリティ予測が大きな注目を集める一方で、その到来に懐疑的な意見や批判的な見解も数多く存在します。これらの批判は、技術的限界、哲学的な議論、倫理的懸念など、多岐にわたる側面から展開されています。

主要な論点:シンギュラリティ賛成派と懐疑派の比較

懐疑論の主な根拠

シンギュラリティへの懐疑論は、主に以下の側面から成り立っています。

- AIの技術的限界: 現在のAIは特定のタスクに特化した「弱いAI」であり、人間のような汎用的な知能や、無限の自己改善能力を持つ「強いAI」の実現には至っていません。

- 感情・意識・目標の欠如: AIは人間のように感情や意識、自律的な目標や欲望を持たないため、真の知能とは言えないという哲学的批判があります。

- 人間中心主義: 知能は生命に付随して初めて成立するという人間中心的な思想から、コンピュータのような非生命体に知能が宿ることを否定する見解です。

- 機械の自律性への恐怖と悪用リスク: AIが自律的に動き、人間の制御を超えたり、悪意を持った者に利用されたりすることへの深い懸念があります。

- 責任の所在の曖昧さ: AIが引き起こす事故や問題が発生した場合、誰が責任を負うべきかという法的・倫理的な問題が未解決です。

- 過去のAIブームの経験: 過去にもAIブームはありましたが、生活が劇的に変わることはなかったという経験から、シンギュラリティも過度な期待であるという見方も存在します。

代替的視点:ユヴァル・ノア・ハラリ氏の警告

歴史学者のユヴァル・ノア・ハラリ氏は、レイ・カーツワイル氏とは異なる視点からAIの未来を論じています。彼はAIを「異質の知能」と呼び、技術的進化そのものよりも、それが民主主義や社会の「物語」に与える影響に警鐘を鳴らしています。

ハラリ氏は、AIが高精度な偽情報(フェイクニュースやディープフェイク)を大量に生産することによる情報操作や、国家運営や裁判といった重要な意思決定がAIに委ねられることによるブラックボックス化、ひいては社会の主権が人間から失われるリスクを懸念しています。彼は、AI時代には「柔軟な思考力」「批判力」「精神的レジリエンス」が重要であり、単なる知識の暗記は意味をなさなくなると説いています。

人類とAIの共存に向けた課題と展望

シンギュラリティの到来の是非にかかわらず、AIとの共存は現代社会における最重要課題の一つです。技術の進歩が先行し、倫理的・社会的な準備が追いついていない現状を鑑みると、このギャップを埋めるための多角的な取り組みが不可欠です。

・柔軟な適応と情報収集の継続: 技術の変化の速度は非常に速く、特定の予測に固執するのではなく、常に最新の情報を収集し、変化に柔軟に対応していく

姿勢が重要になります。

・倫理的枠組みと法整備の確立: AIの意思決定の透明性、プライバシー保護、責任の所在などを定める倫理的・法的枠組みの確立が急務です。国際的な協調と

規制も不可欠となります。

・教育システムと人間の役割の再定義: AIによる雇用の代替が進む中、創造性、批判的思考、共感力といった人間固有の能力を育む教育への転換が求められ

ます。AIにはできない役割を人間が担う社会を設計することが重要です。

まとめ:シンギュラリティは人類の選択にかかっている

レイ・カーツワイル氏が提唱するシンギュラリティは、技術の指数関数的進化が人類にもたらす根本的な変革を予測するものです。この概念を巡る議論は、単なる未来予測に留まらず、人間の知能、意識、存在意義、そして社会のあり方といった深遠な哲学的問いを投げかけます。

技術の進歩は不可避かもしれませんが、その方向性は私たちの選択に委ねられています。AIを脅威ではなく、知的能力を拡張するパートナーとして捉え、倫理的・哲学的な議論を深めること。そして、人間固有の創造性や共感力を育む教育へとシフトすること。これらが、豊かで持続可能な未来を築く鍵となるでしょう。

未来は私たちの手で創り出されます。あなたはこのシンギュラリティについてどう考えますか?コメント欄でぜひ意見を聞かせてください。