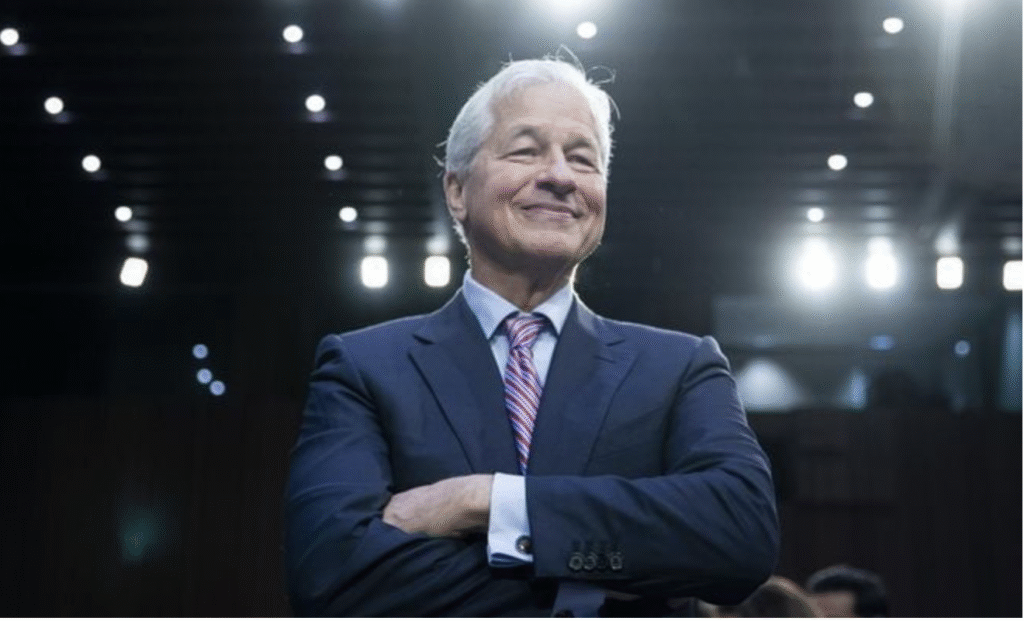

ジェイミー・ダイモン:JPモルガン・チェースCEOが示す「アメリカのCEO」の軌跡と未来への情熱

JPモルガン・チェースのジェイミー・ダイモンCEOは、彼自身が「5年以内に引退する」と明言しているにもかかわらず、その存在感は依然として絶大であり、彼の言葉や動向は常にウォール街、ひいては世界経済の注目を集め続けています。後継者問題がまだ不透明であることも相まって、彼の仕事に対する情熱は少しも衰えていないように見受けられます。長年にわたりJPモルガンの舵を取り、数々の金融危機を乗り越えてきた彼の手腕は、単なる一企業のCEOという枠を超え、「アメリカのCEO」とまで評されるほどです。本稿では、彼の輝かしいキャリアを辿りながら、なぜ今なおジェイミー・ダイモン氏が注目に値する人物であるのかを深く掘り下げていきます。

目次

1.若き日の輝きと恩師サンディ・ワイルとの出会い

2.シティグループの創生と挫折

3.バンク・ワンでの再起とJPモルガン・チェースへの道

4.リーマン・ショックと「アメリカのCEO」としての手腕

5.規制強化の時代とダイモンの戦略

6.デジタル化への挑戦と未来への投資

7.後継者問題とダイモンの情熱

8.「アメリカのCEO」としての影響力と未来への視点

9.結論

1. 若き日の輝きと恩師サンディ・ワイルとの出会い

ジェイミー・ダイモンは、1956年にニューヨークで生まれました。祖父はギリシャ移民で、アテネ大学を卒業後に渡米し、投資銀行家として成功を収めた人物です。父もまた証券会社で副社長を務めるなど、金融業界に身を置く家庭環境で育ちました。こうした背景は、彼が金融の世界へと進む上で少なからず影響を与えたことでしょう。

ハーバード大学に進学したダイモンは、経済学を専攻し、優秀な成績を収めます。そして、ハーバード・ビジネス・スクール(HBS)に進学し、MBAを取得しました。HBS時代には、後に彼のキャリアを決定づける出会いが待っていました。それが、ダイモンの人生において最も重要な恩師であり、ビジネスパートナーとなるサンディ・ワイルとの出会いです。

ワイルは当時、アメリカン・エキスプレスの社長を務めており、HBSの講義にゲストスピーカーとして招かれていました。その講義でダイモンはワイルの経営哲学、特にM&Aに対する情熱と手腕に深く感銘を受けます。講義後、ダイモンはワイルに直接アプローチし、卒業後にワイルの元で働くことを熱望しました。通常、HBSの卒業生は大手投資銀行やコンサルティング会社に就職するのが一般的でしたが、ダイモンはあえてワイルが率いる当時の小規模な消費者金融会社「アメリカン・エキスプレス・トラベル・リレーテッド・サービス(TRS)」を選んだのです。この決断が、後に彼のキャリアを大きく飛躍させる転機となりました。

ワイルの元で、ダイモンはM&A戦略の立案から実行まで、ビジネスのあらゆる側面を学びました。ワイルはダイモンの才能をいち早く見抜き、彼を右腕として重用します。二人の師弟関係は強固なものであり、ダイモンはワイルから金融業界のイロハ、特にM&Aを通じた企業価値向上、コスト削減、そして企業文化の融合といった複雑なプロセスを徹底的に叩き込まれました。

2. シティグループの創生と挫折

ワイルとダイモンは、TRSを足掛かりに数々の買収を成功させ、事業を拡大していきます。彼らは、リテール金融、証券、保険など、多岐にわたる金融サービスを統合し、巨大な金融コングロマリットを築き上げることを目指しました。その集大成が、1998年のトラベラーズ・グループとシティコープの合併によって誕生した「シティグループ」です。

シティグループは、当時の金融業界において革新的な存在でした。銀行業務、証券業務、保険業務、消費者金融業務を包括的に提供する、いわゆる「ユニバーサルバンク」の先駆けとして、世界の金融市場に大きな影響を与えました。この合併は、金融規制の緩和と相まって、金融機関の巨大化を加速させるきっかけともなりました。ダイモンはシティグループの社長兼最高執行責任者(COO)に就任し、ワイルを支える中心人物として活躍します。彼は、異なる企業文化を持つ組織の統合、事業部門間のシナジー創出、そして膨大な従業員のマネジメントという困難な課題に直面しながらも、シティグループの成長に貢献しました。

しかし、蜜月は長くは続きませんでした。ワイルとダイモンは、シティグループの経営方針や将来のビジョンを巡って意見の相違が表面化していきます。特に、ダイモンがワイルの息子であるマーク・ワイルの処遇を巡ってワイルと対立したことが決定打となり、2000年にダイモンはシティグループを去ることになります。長年の師弟関係に終止符が打たれたことは、当時の金融業界に大きな衝撃を与えました。ダイモン自身にとっても、キャリアにおける大きな挫折であり、深い失意を味わったことでしょう。

3. バンク・ワンでの再起とJPモルガン・チェースへの道

シティグループを去った後、ダイモンはしばらくの間、表舞台から姿を消します。しかし、彼の才能を惜しむ声は多く、いくつかの企業からCEO就任のオファーがありました。その中で彼が選んだのが、当時苦境に陥っていたシカゴに本社を置く地域銀行、バンク・ワンでした。2000年末にバンク・ワンのCEOに就任したダイモンは、シティグループでの経験を活かし、徹底的なコスト削減、不良債権の処理、そして収益性の低い事業の売却といった大胆な改革を断行します。彼の辣腕経営は、バンク・ワンをわずか数年でV字回復させることに成功しました。

バンク・ワンでの成功は、ダイモンの経営手腕がシティグループという巨大組織でこそ活かされるべきだと証明しました。そして、彼の名は再びウォール街に響き渡るようになります。2004年、JPモルガン・チェースがバンク・ワンを買収することが発表されました。この買収は、JPモルガン・チェースにとって米国中西部への事業拡大という戦略的意義を持つものでしたが、同時に、ダイモンという優れた経営者をJPモルガン・チェースに迎え入れるという側面も強く持っていました。

買収後、ダイモンはJPモルガン・チェースの社長兼COOに就任し、2005年には当時のCEOであるウィリアム・ハリソン・ジュニアの後任として、JPモルガン・チェースのCEOに就任します。そして、2006年には会長職も兼務し、名実ともにJPモルガン・チェースのトップに上り詰めました。彼のキャリアは、挫折を乗り越え、より大きな舞台へと舞い戻るという劇的な展開を見せたのです。

4. リーマン・ショックと「アメリカのCEO」としての手腕

ジェイミー・ダイモンがJPモルガン・チェースのCEOに就任した直後、世界経済は未曾有の危機に瀕していました。2008年のリーマン・ブラザーズ破綻に端を発する世界金融危機、いわゆるリーマン・ショックです。この危機において、多くの金融機関が破綻の危機に瀕し、その信用不安は世界中に波及しました。

そのような混乱の中、ダイモンはJPモルガン・チェースを巧みに操り、危機を乗り切ります。彼は、危機の兆候を早い段階で察知し、リスク管理体制を強化していたため、JPモルガン・チェースは他の大手金融機関と比較して、リーマン・ショックによる直接的な打撃を最小限に抑えることができました。さらに、彼は政府からの資金援助を最後まで拒否し、自力で危機を乗り越える姿勢を見せました。これは、当時のアメリカ金融業界において異例のことであり、ダイモンのリーダーシップとJPモルガン・チェースの財務体質の健全性を示すものでした。

ダイモンはまた、金融危機の中で、経営破綻寸前だった証券会社ベアー・スターンズやワシントン・ミューチュアルを政府の支援を受けながらも買収し、金融システムの安定化に貢献しました。これらの買収は、JPモルガン・チェースをさらに巨大化させることになりましたが、同時に、彼がアメリカ経済全体に対する責任を強く認識していることを示唆するものでした。

リーマン・ショックを乗り越えたダイモンは、その手腕が評価され、「アメリカのCEO」とまで呼ばれるようになりました。彼は単なる一企業のCEOとしてだけでなく、アメリカ経済の健全な発展に貢献する役割を担っていると認識されるようになったのです。彼の発言は、連邦準備制度理事会(FRB)の金融政策や、政府の経済政策にまで影響を与えるほどの影響力を持つようになりました。

5. 規制強化の時代とダイモンの戦略

リーマン・ショック後、金融業界にはかつてないほどの厳しい規制の波が押し寄せました。ドッド=フランク法に代表される金融規制改革は、銀行の自己資本比率の引き上げ、トレーディング活動の制限(ボルカー・ルール)、そして金融派生商品市場の透明化などを義務付け、金融機関の経営に大きな影響を与えました。

ダイモンは、これらの規制強化に対しては、時に批判的な立場を取りながらも、JPモルガン・チェースを規制に適合させるための戦略を着実に実行しました。彼は、過剰な規制は経済成長を阻害する可能性があると警鐘を鳴らしつつも、必要な投資と改革を怠りませんでした。例えば、ITシステムへの巨額の投資を行い、リスク管理体制をさらに強化しました。また、規制の厳しさが増す中で、企業文化の変革にも取り組み、コンプライアンスを徹底する姿勢を打ち出しました。

規制強化は、多くの金融機関にとって収益性の低下をもたらしましたが、ダイモンはこれをチャンスと捉え、JPモルガン・チェースをさらに強固な金融機関へと変革させました。彼は、競争環境が厳しくなる中で、テクノロジーへの投資とグローバル展開を加速させ、顧客サービスの向上に注力することで、JPモルガン・チェースの競争優位性を確立していきました。その結果、JPモルガン・チェースは、規制強化後も安定した収益を上げ続け、世界の金融業界を牽引する存在としての地位を確立しました。

6. デジタル化への挑戦と未来への投資

21世紀に入り、金融業界はデジタル化の波に本格的に直面しています。フィンテック企業の台頭、人工知能(AI)やブロックチェーン技術の進化は、銀行のビジネスモデルを根本から変えようとしています。ジェイミー・ダイモンは、これらの技術革新を脅威と捉えるだけでなく、自社の成長機会として積極的に捉えています。

彼は、JPモルガン・チェースがテクノロジー企業に変貌する必要があると公言し、多額の投資を惜しみません。毎年、数十億ドル規模のIT投資を行い、クラウドコンピューティングの導入、AIを活用したデータ分析、サイバーセキュリティの強化などを推進しています。また、ブロックチェーン技術についても積極的に研究開発を進め、自社の決済システムへの導入や、新たな金融サービスの創出を目指しています。

ダイモンは、単に最新技術を導入するだけでなく、顧客体験の向上にも力を入れています。モバイルバンキングアプリの機能拡充、パーソナライズされた金融アドバイスの提供、そしてより迅速で効率的な決済システムの構築など、顧客中心のサービス開発を進めています。これらの取り組みは、JPモルガン・チェースが伝統的な銀行の枠を超え、未来の金融サービスをリードする企業となることを目指している証拠です。

7. 後継者問題とダイモンの情熱

ジェイミー・ダイモンは、繰り返し「5年以内に引退する」と述べていますが、依然として具体的な後継者の名前は明らかにされていません。JPモルガン・チェースには、マリアン・レイクやトロイ・ローアボーなど、CEO候補と目される有能な幹部が複数存在しますが、ダイモンほどの知名度と影響力を持つ人物は見当たりません。

この後継者問題は、投資家やアナリストの間で常に議論の的となっており、ダイモンの退任がJPモルガン・チェースの経営に与える影響は大きいと見られています。しかし、ダイモン自身は、後継者選びを急ぐことなく、慎重に進めているように見えます。これは、彼がJPモルガン・チェースの長期的な成長と安定を誰よりも強く願っている証拠であり、同時に、彼自身の仕事に対する情熱がまだ冷めていないことを示唆しているとも言えるでしょう。

彼の仕事に対する情熱は、日々の業務への献身的な姿勢にも表れています。彼は常に市場の動向に目を光らせ、世界の経済指標を分析し、従業員との対話を重視しています。彼のリーダーシップスタイルは、細部にまで目を配り、時には厳しい決断も下しますが、常に会社の利益と従業員の幸福を追求するという一貫した姿勢を持っています。

8. 「アメリカのCEO」としての影響力と未来への視点

ジェイミー・ダイモンは、単なる一企業のCEOという枠を超え、アメリカ経済の羅針盤としての役割を担ってきました。彼の発言は、ウォール街だけでなく、ワシントンD.C.にも影響を与え、政策決定に少なからず貢献してきました。経済の健全性、金融システムの安定性、そしてアメリカの国際競争力について、彼は常に強いメッセージを発信し続けています。

彼の影響力は、金融市場の枠を超え、社会問題にも及んでいます。彼は、多様性と包摂性を重視し、貧困問題の解決や地域社会への貢献にも積極的に取り組んでいます。JPモルガン・チェースが企業市民として果たすべき役割を深く認識し、その実行に尽力しています。

ダイモン氏の未来への視点は、常に長期的なものです。彼は、短期的な利益追求だけでなく、持続可能な成長と、未来の世代のための価値創造を重視しています。デジタル化の進展、グローバル経済の変動、そして地政学的なリスクといった複雑な課題に対して、彼は常に先を見据え、戦略を練っています。

9. 結論

ジェイミー・ダイモンは、金融業界における数々の危機を乗り越え、JPモルガン・チェースを世界有数の金融機関へと導いた稀代の経営者です。彼のキャリアは、挫折と再起、そしてたゆまぬ努力の連続であり、その手腕とリーダーシップは、多くの人々に感銘を与えてきました。

彼自身が引退を明言しているにもかかわらず、その存在感は依然として大きく、彼の言葉や行動は常に注目を集め続けています。後継者問題が解決されない限り、そして彼の仕事に対する情熱が尽きない限り、ジェイミー・ダイモン氏は今後もウォール街、そしてアメリカ経済のキーパーソンとして、その動向から目が離せない存在であり続けるでしょう。彼のレガシーは、JPモルガン・チェースという巨大な金融機関の中に、そして彼が築き上げてきた金融システムの健全性と安定性の中に、深く刻み込まれていくに違いありません。